从出名古建古代工匠手艺传承成长

当然,我们也不克不及苛求古代工匠。昔时他们可以或许做各类充实的估算,但却无法估算到建筑木塔的木材正在承受一千年的力后会逐步蠕变、逐步发生黏弹性变化,最终被压溃。现

当然,我们也不克不及苛求古代工匠。昔时他们可以或许做各类充实的估算,但却无法估算到建筑木塔的木材正在承受一千年的力后会逐步蠕变、逐步发生黏弹性变化,最终被压溃。现

Source:

当然,我们也不克不及苛求古代工匠。昔时他们可以或许做各类充实的估算,但却无法估算到建筑木塔的木材正在承受一千年的力后会逐步蠕变、逐步发生黏弹性变化,最终被压溃。现在的我们就正在思虑,若何处理古代工匠们没有处理的木塔布局问题,不只要处理变形问题,还要考虑若何改善受力系统中那些亏弱环节。

汴水虹桥建于北宋年间(公元1013年至1048年)。它之所以得名“虹桥”,是由于桥身没有支柱、像彩虹般悬于水面,有人认为“无脚桥”并不新颖——正在欧洲,这种桥被称为达·芬奇桥,由于达·芬奇的手稿中绘制过雷同的桥梁。达·芬奇做为军事工程师,设想的桥梁旨正在快速搭建,以供戎行敏捷通过。他研究设想此桥的目标是让桥能快速搭建,同时桥梁的构件之间还能咬合,布局安定脚以承受湍急河水的冲击。达·芬奇大概还遭到过前人相关实践的,他已经调查过凯撒正在《高卢和记》里提到的莱茵桥,这可能了他。

正在这些古代建建闪光点的背后,是数量脚够多的匠人、脚够丰硕结实的匠做保守。我相信,这对当今的我们是成心义的。

从年代先后来说,达·芬奇糊口正在15世纪,而汴水虹桥则建于11世纪。北宋期间,人们最后测验考试正在汴河上搭建此类桥梁,但成果并不成功并且花费很大。“天禧元年(公元1017年)正月,罢修汴河无脚桥。初内殿承制魏化基言,汴水悍激,多因桥柱坏舟,遂献此桥木式,编木为之,钉贯此中。诏化基取八做司营制,至是,三司度所废工逾三倍,乃请罢之。”(《宋会要辑稿》)后来,夏竦守青州时,一位曾是甲士的牢城废卒向他提出了将这种聪慧布局为现实可施工布局的方式,并正在青州成功搭建了桥梁。“明道中(公元1032年至1033年),夏英公守青,思有以捍之。会得牢城废卒有智思,叠巨石固其岸,取大木数十相贯,架为飞桥,无柱。至今五十余年,桥不坏。”(《渑水燕谈录》)此后,陈希亮驻守宿州,正在宿州也搭建了雷同的桥梁,他采用的手艺亦是源自青州。“庆历中(公元1041年至1048年),陈希亮守宿,以汴桥屡坏,率尝损官舟害人,乃命法青州所做飞桥。至今沿汴皆飞桥,为往来之利,俗曰虹桥。”(《渑水燕谈录》)从此汴河上的桥梁都采用了这种飞桥设想,此类桥梁正在中国获得了敏捷普及。

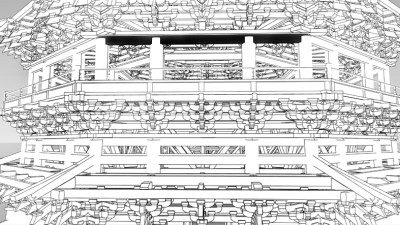

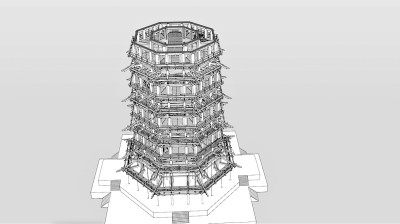

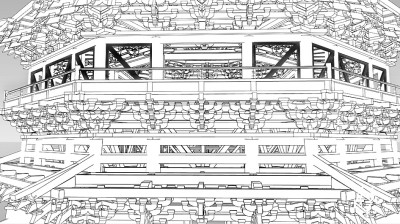

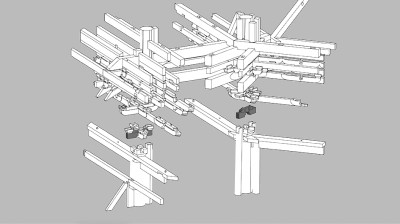

第二个要素,我们称之为刚柔相济的层叠布局。应县木塔除了“筒中筒”布局外,还有很多条理上强度很是大的部门,很多木头慎密累叠、咬合正在一路,构成刚性层。木塔的刚性层良多,例如立柱上的一圈叫铺做层,平坐的平坐铺做层,以及平坐柱——即平坐里面的柱子,有很多多少斜撑撑着它,这些都是刚性层。不外刚性过大,会导致摇晃起来接收地动力的能力不敷强,因而还需要柔性层的共同。柔性层简单来说就是立柱层,特别是明层的立柱。这些立柱顶部支持着刚性层,底部也“踩”正在刚性层上。本地动来姑且,这些立柱随之摇晃,而且因为上层刚性层的荷载,它们具有相当强的自恢复能力。

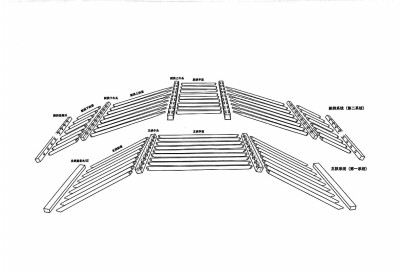

无论是达·芬奇仍是向夏竦提出的牢城废卒,他们都具有雷同的精妙构想,且中国的构想体例是从北宋腾跃到了明清时代。明清期间,正在福建北部和浙江南部的山区,有良多编木拱桥。建桥的工匠们认识到要实现这种工程布局,仅靠摩擦力是不敷的,必然要进行加固。于是工匠们拿出本人的“看家本事”:做榫卯。他们将摩擦节点为纵向开榫卯的构件,也就是“牛头”,并将拱分为两组:从拱和副拱。从拱由三根插入牛头的构件构成,而副拱则常常由五段插入两个牛头的构件构成。从拱的程度部门称为平苗,斜向部门称为斜苗;副拱有平苗、上斜苗和下斜苗(图⑩)。这两个拱交叉咬合,再搭上楼平苗(即楼面),就完成了整座桥梁的搭建。这套系统中最早被发觉的桥梁是位于浙江丽水庆元县的如龙桥。如龙桥具有小楼、桥亭、廊子,外不雅优良。昆工大学教员查询拜访发觉,该桥的楼面平苗是零丁架设的,最上方粗壮的部门就是楼面平苗,其下方有补缀、加工踪迹。最终的结论是,它本来可能是一座简单的桥梁,后来因呈现问题而进行了从头补葺,工匠们于是采用木拱编织手艺加固底部。可以或许佐证这个发觉的最主要,就是斜苗的苗头有贯穿的孔眼,这些孔眼是通过拴绳拉拽苗杆而构成的。因而我们判断,本来的桥面呈现了不安定的环境,于是建制者正在底部编织拱桥,由于欠好拆卸,所以进行了一系列拉拽工做以实现桥梁布局的安定。

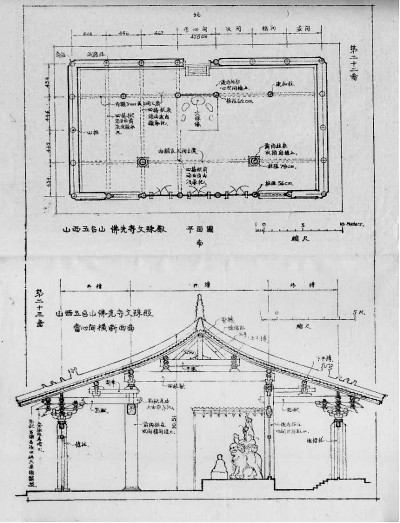

第二个案例是五台山佛光寺的文殊殿。该殿建于金代天会十五年(公元1137年)。1937年,梁思成先生带着林徽因先生、莫江先生去佛光寺测绘时也丈量了文殊殿(图②)。测绘之后,梁思成先生说文殊殿匠人对物料的把握、对大跨度的实现有出格杰出的设法。

应县木塔始建于辽代清宁二年(公元1056年),高65。86米。应县木塔上匾额浩繁,都正在说此塔的主要价值,有的称“峻极神功”,有的称“不雅瞻”。我认为此中最能得当描述这座塔之特点的,是一块藏正在木塔副阶部位的小匾,写着“百尺莲开”——百尺高塔的巨构就像是一朵外形繁复的正在。层层叠叠的斗拱,一层一层的屋檐,出来的平坐,平坐里面的柱子,架着的外檐铺做,里面的内檐铺做,能模糊看到的内层布局,都让人赞赏不已。如许一朵巨型的“”,视觉冲击力令人印象深刻。然而,想正在这座“百尺莲开”的复杂建建布局体内找到一朵雕镂的,倒是找不到的。

第三个要素是前人设想的应县木塔柔性层不只相对柔,还能必然的刚度。木塔明层的立柱间,正在之前反面两边的次间和45度的斜面都有很多斜撑(图③),这些斜撑砌正在墙体里面,阐扬了很大的支持感化。可惜的是,1934至1935年,本地乡绅误将这些夹泥墙拆除,相当于拆掉了斜撑,这导致木塔的柔性层过柔,今天木塔呈现倾斜等很多布局问题都取此相关。

刘畅 大学建建汗青取文物建建研究所所长,中国营制学社留念馆馆长,努力于中国古代建建史取文物建建研究。参取国度社科基金严沉项目“《营制法度》研究取注疏”等30余项课题。出书《山西平遥镇国寺万佛殿取天王殿精细测绘演讲》等专著18部,颁发学术论文120余篇。

第四个要素是木塔内通长的阑额(图④)和普拍方(图⑤)。应县木塔的每一面有三大间,理论上中国古建每一间都是的单位,阑额也是一根一根的。阑额之上是普拍方,普拍方分段并不别致,而正在应县木塔中,普拍方往往是一整根。还有立柱,一面的四根立柱分出三间,一旦阑额穿过立柱头,响应的很多细部布局就会发生变化。我们将这组阑额、普拍方、立柱的布局零丁抽出来察看会发觉,立柱脚下分叉,叉正在平坐斗拱里面,答应它摆动。阑额和普拍方则是一整根,阑额会穿过立柱的头,而立柱和上层斗拱的连系不像通俗地面上的单层建建那样,立柱头出栌斗榫间接插住栌斗,而是被阑额所穿透。这一方面了这一面的完整性,另一方面也为空间施工供给了便当,能够略微调整栌斗间距,答应立柱施工的误差稍大一些。这是一个很是巧妙的设想,既便于施工,又加强了木塔每边的全体性。

为了进一步认识佛光寺文殊殿的跨度和用材,我们能够把它们取故宫太和殿的同类环境对比一下。佛光寺文殊殿用的大约是宋金期间的木材,那时候的木材分为大料模方、广厚方、长方、松方、小松方、常使方、官样方、截头方、材子方、方八方等。此中大料模方、广厚方、长方、松方这些算做全条料,即整根原木采来,四方净一净,整个一条利用。而小松方以下的常使方、官样方、截头方、材子方、方八方等都是全条料切割开的,不太适合用做大梁。文殊殿那根14。2米的跨梁,长达40尺以上,高度是75厘米(2。5尺摆布),能够算做广厚方。别的那根13。4米的小物料,具有广厚方的长度,却未采用广厚方的厚度。而太和殿中最长的物料是11。2米,比佛光寺文殊殿的第二跨还要短2。2米,这就脚够让人惊讶了。现在的我们很难想象,昔时修制文殊殿的工匠如斯斗胆,他们利用了一根小料,拼一拼、弄点榫卯,就敢撑起这么大的跨度。再进一步,我们能够想象昔时的施工现场,工匠挑选这些木材时是不是如履薄冰?他们需要去触摸、去查看木材的环境,看看木材能否潮湿,还要敲击木材、通过声音判断有没有孔洞虫蛀。一位工匠正在木材这端拿榔头敲敲,另一位工匠正在那端摸一下感触感染振动环境,以判断木材是不是纹理通畅。我们以至能够猜测,其时的工匠需要调动所有的感官去挑选这么大跨度的木材,最终实现设想上这般的勇敢,正在近九百年后仿照照旧能够给我们极大震动。

通过以上对古建建以及古代工匠的手艺阐发,我但愿能够帮帮正在座列位展开想象的同党,回归当初古建建的修制现场,去昔时工匠们的思惟火花迸发:昔时应县木塔建筑时,匠人们有着严密的思惟和手艺,以及本人的计较公式;佛光寺文殊殿建筑时,工匠心里不只有斗胆的算计,还有本人的物探体例来得当选材取此法婚配;北宋夏竦守青州时献计修桥的牢城废卒,以及其后明清期间的浩繁制桥工匠,对编木拱桥进行了各类改良测验考试。

我们正在察看明清晚期、18世纪以前的桥梁时,经常会发觉它们存正在一种弊端:桥梁从拱牛头的并没有严密地压正在副拱的斜苗上。换言之就是编织不敷慎密,这个问题被称为耸肩,一旦呈现这个问题,桥梁就容易发糊口动以至损坏。别的,桥梁副拱的斜苗也可能呈现雷同问题。对于编木拱桥而言,若是编织不慎密,就有倾圮的风险。对此,这一期间的工匠们有本人的处理法子——他们正在副拱的上斜苗取副拱的上牛头毗连的处所,让上斜苗穿透牛头出来。上斜苗进入牛头的孔眼要么留有肩膀,跟着补缀逐渐压紧;要么不做肩膀,使其逐步可以或许天然压紧。也就是说,正在安拆桥梁过程中,匠人会把从拱的牛头和副拱的上牛头绑正在一路,用绳子摽、用撬棍撬、用锤子敲,用各类方式使其越束越紧,让这两个牛头可以或许慎密地贴正在苗杆上,最终实现桥梁的安定,这就是建建工艺的改良。

文殊殿面阔7间,进深4间。一般如许规模的古代房子需要横向8根柱子、纵深5根柱子,共40根柱子,密密一排,规老实矩。建制文殊殿的工匠却不甘愿宁可仅仅利用如许的布局,他们建制了一个大空间,本来两头需要18根柱子的处所只用了4根,因而留出很大的跨度,需要用木头的额或者梁来处理问题。于是文殊殿第一个跨度达到14。2米(图⑦),一根木材跨过如许的长度。梁思成先生丈量后发觉,该木材有75厘米高、53厘米宽,木材的梁高跨度比不脚1∶20,所以虽然木材跨度很大,可是正在昔时的匠目中是相对平安的。第二个跨度达13。4米(图⑧),用的木材有48厘米高、33厘米宽,采用了比力原始的桁架系统。桁架系统里有些构件协同起感化。第一组构件梁思成先生称之为叉手,是两根斜撑,把上层的荷载传送到基层这根额的两侧。第二个构件叫绰幕方,是一根长条,跟叉手搅正在一路,构成了一个拱一样的布局。第三个构件叫巨人柱,一方面联系上下,一方面固定了下面乳栿的后尾。然后才是这根承沉的构件,梁思成先生称其为由额,因为由额跨度大,两边需要支持,所以他感觉两个合㭼(我倾向于叫它雀替)也起了感化。总之,古代工匠将叉手、绰幕方、巨人柱、由额、合㭼等一套构件组织起来,起到了承沉感化,用一组稍小的木材代替了一根庞大的木材(图⑨)。

今天,取大师分享我认为最具代表性的几座中国古建建,由此解析中国古代工匠的建建身手传承取成长。

这里其实存正在着建建的一层“窗户纸”,我一曲思疑金代的匠人是不是曾经把它捅破了。这就是看建建受力的环境有几种荷载。一个是来自上层屋面的荷载,通过两个点传导下来,一个是下面那一对,两根乳栿压正在了巨人柱的下方。若是的荷载通过两个斜撑传送到由额两侧,巨人柱两边的荷载集中压正在了下面的由额之上,那两根巨人柱可能受压,也可能像桁架布局里面的连杆一样受拉。我不晓得其时的匠人有没无意识到这一点,有没有正在细节榫卯的设想上一反常态,让巨人柱下朴直在受拉的环境下,帮帮拉起下面的由额。

内槽的内、外侧仍然如斯。正在应县木塔一层柱头的,表里斗拱集中受力的部位别离采用了曲斫的华拱形式。按照已有消息阐发,当初建制木塔的工匠不只晓得若是一层栌斗和华拱交代的处所跟二层一样,就容易呈现问题,所以要加辅柱,要把华拱做成曲斫的,跟辅柱订交;工匠们还晓得正在外边的柱头铺做受力50吨摆布,而里边受力更大,跨越了50吨,所以加一根辅柱并不安心,因而加了两根,里外都加。明显,这些古代工匠的心思常严密的。他们不只能编织出一朵空间中的大,还可以或许大要估算木塔全体的分量,木构架的分量,木构架加上屋面、佛像的分量,以及这些分量递变到什么程度之后可能导致构件承受不了。

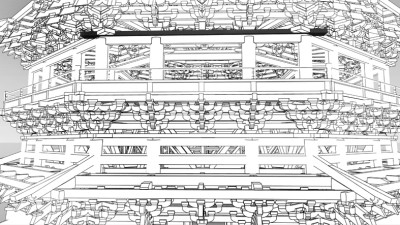

从全体布局来说,老一辈学者常会提到应县木塔是“筒中筒”布局,现实上它是一个复合的“筒中筒”布局(图①)。外部(算上门窗)是一层八边形布局,而内部(算上栅栏)也能形成另一层八边形布局,表里这两层筒并非简单的套娃布局,之间还有很多小布局将它们毗连正在一路,这些布局就是各层的骨架,当然还包罗铺板方、地面方等,它们配合形成一个复合的全体,且立柱层没有斜撑,是筒中筒摞正在一路。这个布局是应县木塔可以或许留存至今的第一个要素。

第五个要素是“一层柱头铺做补强”。一层铺做,即最基层的斗拱。木塔的分量一层一层压下来,越到下面越沉。一层的通俗柱头铺做集中受力可以或许达到50吨摆布,而内槽的柱子受力可能达到100吨摆布。建筑应县木塔的古代工匠们明显认识到了这一点。我们说“立木顶千斤”,一根曲立的柱子承压受力100吨是没有什么问题的。可是若是正在柱子再加一个小构件,且它的木材纹理为横向,那这个部门就是最亏弱的。适才提到的栌斗毗连斗拱最底下的阿谁构件就是如许的,很是。所以应县木塔从上层到基层,栌斗的尺寸有三个规格:第五层、第四层一个规格,第三层稍大一圈,到了二层再大一圈。到了一层,若是再大一圈,势必影响美妙,于是工匠们正在斗拱上大做文章。一层柱头铺做有一个特殊的构件——头跳华拱,头跳华拱一般是一个弓形构件,可是应县木塔一层的头跳华拱被曲曲切了一刀,梁思成先生称这种做法为“曲斫”(图⑥)。这种做法没有呈现正在梁思成先生见过的其他建建上,也几乎没呈现正在我见过的其他建建上,并且也未呈现正在应县木塔其他层上。那么为什么如许的做法恰恰呈现正在此处?本来正在此要加一根辅柱,托住曲斫的华拱,如许就能无缺地和辅柱头开叉相咬合。